会計学とは何を学ぶ学問か|会計学の意義と面白さ|会計学と簿記との違い

会計学を学ぶ意義(メリット)

会計学とはわかりやすくいうと決算書である財務諸表について学ぶ学問です。

このような会計学を学ぶ意義(メリット)は何でしょうか。

会計学を学ぶ意義(メリット)には以下のようなものが考えられます。

- 決算書が読めるようになる

- 就活や転職活動の役に立つ

- 資格試験で役に立つ

- 経済ニュースがわかるようになる

決算書が読めることで、自分の会社や取引先、就職活動や転職活動の希望の会社の財務状況の良し悪しを判断することができます。

また、会計学の勉強に合わせて簿記検定などを取得することで、就活や転職活動で会計学の知識をアピールすることもできます。

簿記検定に限らず、会計学は公認会計士試験や税理士試験、公務員試験(国税専門官)、不動産鑑定士試験、中小企業診断士試験など多くの試験で必要な科目です。会計学を勉強することはこれらの資格試験の受験で役に立つというメリットがあります。

さらに、日経新聞などの経済ニュースには、会計に関係した企業業績の話が多く登場します。会計学を学ぶことで企業の業績に関する経済ニュースを理解することができます。

以上のように、会計学を学ぶことには多くのメリットがあることから、学習者にとって会計学を学ぶ意義はあるといえます。

英語、プログラミングとともに会計学を学ぶ理由

近年、英語、プログラミングとともに会計が社会人に必須のスキルに挙げられています。

英語やプログラミングと並んで会計学を学ぶ理由(メリット)は、(上でも挙げたように)決算書(財務諸表)を読めるようになることです。

決算書が読めるようになることで金融リテラシーを高めることができ、ビジネスや投資に役立てることができます。

決算書が読めれば危ない取引先を回避できますし、優れた投資先や就職・転職先を選ぶことができます。

このようなメリットが会計学を学ぶ理由になるといえます。

英語が話せるだけではダメで何が話せるかが重要だとよく言われます。

この何が話せるかの中身になるのが会計になるわけです。

また、プログラミングはやりたいことをアプリやWebサイトを通じて実現する手段です。

このやりたいことの選択肢の1つにビジネス領域があり、ビジネス領域の共通言語が会計です。

そのため、会計とプログラミングを同時に学ぶことは大きな相乗効果(シナジー効果)が発揮できるといえます。

これが英語、プログラミングとともに会計を学ぶ理由です。

会計学と簿記との違い

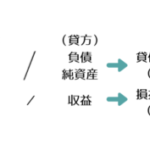

簿記とは、帳簿記入の略だとされることから、帳簿に記入する上での手続き的なルールが簿記(簿記学)だといえます。

一方で、会計学は、帳簿とその帳簿から作られる決算書(財務諸表)についての学問です。

つまり、会計というのは、簿記の手続きによって作られる損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)などに関する学問だといえます。

会計学と簿記の違いをイメージでいうと、決算書のあるべき論を考えるのが会計学であり、決算書を作るプロセスや技術を学ぶのが簿記だといえます。

別の言い方をすると、理想と現実という対比でいうと、理想の決算書を追求するのが会計学であり、決算書を作る現実のテクニカルなルールを学ぶのが簿記(簿記学)といえます。(もちろん会計学にも現実の会計のルールを学ぶという側面(存在意義)もあります。)

なお、会計学でも簿記の記録の仕方である仕訳(しわけ)は出てきますが、あくまでもサブであり、メインは完成品である決算書になります。

会計学の面白さと簿記の面白さの違い

会計学はあるべき理想の決算書を追求する学問であり、簿記は決算書作成の具体的なルールを学ぶものです。

そのため、会計学の面白さと簿記の面白さには次のような違いが生じることになります。

ここでは、会計学と簿記の面白さの違い、そして会計とよく対比される税務(税法、法人税法)と会計の違いについて説明します。

会計学の面白さ

まず、会計学はコストなどの実現可能性といった現実の制約はありますが、あるべき姿である理想を追求していくという面白さがあります。

会計学は理想と現実では理想に重きを置いているといえ、世俗のシガラミにはとらわれない(とらわれにくい)面白さがあるといえます。

ちなみに、会計等よく似ている税務(税法・法人税法)は誰にとってもわかりやすい税制でなければいけないという制約があるため、理想と現実では現実に重きを置いています。

そのため、税務にはあるべき論としての会計を追求した先にある、ある種の美しさに乏しいことが多く、その点では会計のほうが税務よりも面白い(美しい)といえます。

簿記の面白さ

これに対し、簿記の面白さは、決算書の作成という技術的(テクニカル)な部分が重視されるため、簿記の技術に習熟するというスキルアップ的な面白さです。

簿記の構成要素である仕訳の各部分(借方(かりかた)・貸方(かしかた)をブロックのように捉えることで、テトリスなどの落ち物ゲームのようなパズル的な面白さを感じるのも簿記の特徴だといえます。

会計学の意義:会計学とは何を学ぶ学問かをわかりやすく

ここからは会計学の内容についてもっと詳しく見ていきます。

会計学とは、何を学ぶ学問かを簡単にいうと、最も適正な利益の計算方法・表示について考える学問のことをいいます。

もう少しわかりやすくいうと、適正な利益とは何かを考える学問が会計学になります。

会計学:利益の適正性について考える学問

このように利益を適性に計算することを適性な期間損益計算ということもあります。

この利益は、売上から原価を引くことで 計算することができます。

利益 = 売上 - 原価

売上は入ってくるお金、原価は出ていくお金です。

この利益をどうすれば一番正しく計算できるかを考えるのが 会計学になります。

要は、適正な正しい利益を計算するために決算書をどう書けばいいのかというのが会計学の内容になります。

決算書というのは、会社の成績表のことです。

この決算書のことを、会計学では財務諸表といいます。

財務についての諸々(もろもろ)の表で、財務諸表です。

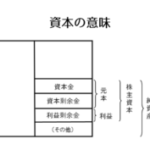

この財務諸表には、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などがあります。

そのため、会計学のことを財務諸表論ということもあります。

会計学(財務諸表論)の対象

このように会社の成績表について考えるのが会計学ですが、会計学が対象としているのは、どういった会社でしょうか。

会計学が対象としているのは、近代的な大規模企業です。

会計というものは、零細企業にとっても 大企業にとっても必要なものです。

ですが、大企業の方が利害関係者の数が多いですし、金額も大きいです。

そのため、まわりに与える影響は、どうしても大企業の方が大きくなります。

そのような理由で、会計学では大企業を主な対象にしています。

会計学の意義(目的)

このように会計学は大企業における会計である企業会計を対象としています。

そして、企業会計の意義(目的)は、企業が行う経済活動の内容とその結果を利害関係者に報告することです。

会計の種類

そして、誰に向けて報告するかの違いによって、会計には2つの種類があります。

それが財務会計と管理会計です。

これは外部向けの会計か内部向けの会計かという区別になります。

財務会計:外部向けの会計

管理会計:内部向けの会計

になります。

外部向けの会計=財務会計

外部向けの会計というのは、株主、債権者などの企業外部の利害関係者に対して、企業の財政状態・経営成績を報告することを目的とする会計のことであり、このような会計を財務会計といいます。

この財務会計は法律などのルールで定められています。

つまり、財務会計は、金融商品取引法(旧証券取引法)、会社法、法人税法、企業会計原則などにより規制されています。

こういった法律や規則などの制度により定められているという意味で、財務会計のことを制度会計ということもあります。

つまり、財務会計は金融商品取引法、会社法や法人税法などにより制度化されているため制度会計と呼ばれています。

それぞれの法律や規則について簡単にいうと

金融商品取引法(証券取引法):投資家保護を目的とする法律

会社法:債権者保護を目的とする法律

法人税法:課税の公平性を目的とする法律

企業会計原則:企業会計の実務指針および公認会計士の監査指針

となります。

これらの財務会計を学ぶ意義は、上記の目的によって異なりますが、たとえば金融商品取引法なら投資家保護の目的に資するための各種の制度会計の仕組みやルールを学ぶことができる点にあります。

内部向けの会計=管理会計

これに対して、内部向けの会計というのは、企業内部の経営者に対して、経営の意思決定や業績評価のために役立つ情報を報告することを目的とする会計のことです。

このように会社内部の意思決定のための会計を管理会計といいます。

この管理会計は日商簿記検定では、工業簿記という科目の一分野だとされています。

内部向けの会計である管理会計を学ぶ意義は、経営者の意思決定や業績評価に役立つような会社を効果的に経営するための知識を学ぶことができる点にあるといえます。

https://biztouben.com/balance-sheet/

https://biztouben.com/balance-sheet/