ミクロ経済学の体系|ミクロ経済学が扱う6つのテーマ

ミクロ経済学の体系

ミクロ経済学は、マクロ経済学とともに経済学の1分野であり、1つの産業を対象に効率性を分析するものです。

たとえば、自動車なら自動車、コンピュータならコンピュータという1つの産業で生産される財(=商品)を対象に効率性を分析するのが、ミクロ経済学になります。(これに対して、マクロ経済学は一国全体の経済活動を分析します)

このミクロ経済学の全体像について、ミクロ経済学の体系としてみていきます。

ミクロ経済学の体系

ミクロ経済学には、消費者理論、生産者理論、生産関数、市場均衡の理論、市場の失敗、国際貿易の理論がある

ミクロ経済学は、消費者理論、生産者理論、生産関数、市場均衡の理論、市場の失敗、国際貿易の理論という6つのテーマから成り立っています。

このミクロ経済学の内容について、簡単にそれぞれの特徴をみていきます。

消費者理論:需要曲線の理論

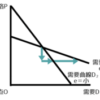

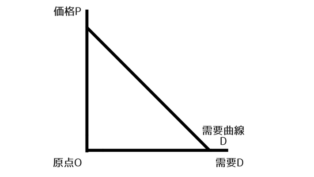

はじめの消費者理論は、財を消費する消費者についての理論です。消費者理論は右下がりの需要曲線D(Dは需要DemandのD)に関する理論だといえます。

中学校の公民や高校の政治経済で需要曲線というのは出てきますね。

消費者は満足を最大にするように行動する結果、価格が安ければたくさん消費したいと思うので、価格であるP(プライス、Price)が下がるにしたがって需要の量は増えていきます。

その結果、財の価格と需要の関係をあらわす需要曲線Dは右下がりになります。

消費者理論では消費者は一定の予算の制約のもとで満足である効用を最大にするために行動します。これを効用最大化といいます。

この消費者の効用最大化の結果として、需要曲線は右下がりになるわけです。

とりあえずは価格が下がれば消費者はたくさん財を需要するため需要曲線は右下がりになるんだと考えておけば大丈夫です。

この右下がりの需要曲線のグラフとの関係で出てくるのが需要の価格弾力性というものです。

需要の価格弾力性というのは、価格が変化したときに、需要がどのくらい大きく変化するかという概念です。

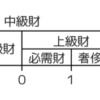

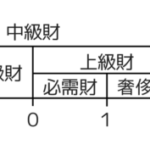

また、財の消費量は所得との関係でも変化します。

これについて考えるのが、上級財・下級財といった財の分類になります。

これらについて勉強するのが消費者理論です。

生産者理論:供給曲線の理論

次に、2つ目は生産者理論です。

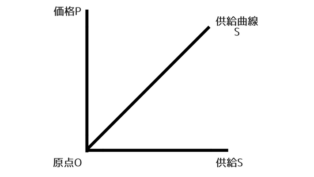

生産者理論は、右上がりの供給曲線S(Sは供給SupplyのS)に関する理論です。

財を生産する生産者である企業は、利潤(利益のこと)を最大にするように行動します。これを企業の利潤最大化行動といいます。

価格Pが高ければ、企業はたくさん財を生産したいと思うので、価格が上がるほど生産量(供給量)は増えることになります。

その結果、財の価格と供給の関係をあらわす供給曲線Sは右上がりになることになります。

企業は人を雇ったりしてコストを費やすことで財を生産しています。この費用と生産量、そして販売による収入の関係について勉強するのが生産者理論になります。

生産関数:生産者理論の一分野

3つ目は生産関数です。

生産関数は生産者理論の一分野で、生産要素(労働など)と生産量の関係に関する理論になります。

企業は人を雇ったりしてコストを費やすことで財を生産していますが、この人を雇うことをミクロ経済学では「労働を投入する」といいます。

いいかえれば、企業は労働力を投入することで財を生産します。

この労働などと生産量の関係をあらわす式を生産関数といいます。

この生産関数は、生産者理論の一分野で、テキストによっては生産者理論よりも先に勉強しますが、難しい話もあるので、後回しにした方がわかりやすいです。

生産者理論全体のお話からすれば、少し独立した話だと考えておけばいいです。

市場均衡の理論:需要と供給の均衡に関する理論

4つ目は市場均衡の理論です。

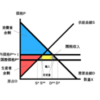

市場均衡の理論は、需要と供給の均衡に関する理論です。

需要Dと供給Sが等しくなって、イコールの関係になることを需要と供給の均衡といいます。

この需要と供給が均衡する点、つまり需要曲線Dと供給曲線Sがクロス(交差)する点で最適な価格Pと数量D=Sが決まるとする理論が市場均衡の理論になります。

ミクロ経済学ではこの市場均衡の状態が最も効率的であると考えます。

なぜ市場均衡の状態が最も効率的であるのかを説明するための理論が余剰分析やボックスダイアグラムといったツール(道具)になります。

これらについて勉強するのが市場均衡の理論です。

市場の失敗:市場が最適な資源配分が実現できないケース

5つ目は市場の失敗になります。

市場の失敗というのは、市場(市場メカニズム)に任せておいたのでは、市場均衡の状態が自動的には成り立たず、最適な資源配分が実現できないケースです。

たとえば、公害の発生や公園、警察など民間企業では供給が足りなくなってしまう公共財などが市場の失敗になります。

このような市場の失敗がある場合は、政府が税金をかけたり、補助金を与えたりするといった政府の介入が必要になります。

市場の失敗には、公害などの外部性、公共財のほかに、独占や寡占などの不完全競争、当事者同士の情報の偏りである情報の非対称性、電力会社などでみられる費用逓減産業があります。

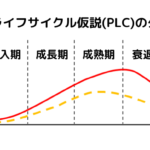

国際貿易の理論:国際ミクロ経済学

最後の6つ目は、国際貿易の理論です。

国際経済学といわれる分野はミクロ経済学とマクロ経済学の両方にあるんですが、国際経済学のミクロ分野が国際貿易の理論になります。

国際貿易の理論では、各国が自由貿易をするケースや関税をかけるケースなどでそれぞれどういったことがおこるのかを考えます。

また、2国間で貿易を行うことが両国の利益になるということを比較優位という概念に基づいて考えていきます。

以上がミクロ経済学の全体像であるミクロ経済学の体系になります。